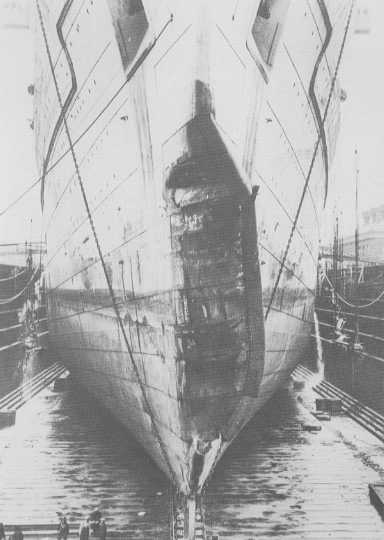

クィーン・メリー 1936年のカラー写真

撮影は1936年ということなので、カラー写真そのものが珍しかった頃のものと言えよう。

発色がどことなく不自然に感じる程度で、退色はいくらもしていないようだ。

|

クィーンメリーとキュラソーの衝突 Queen Mary rammed Curacao : 1942.10.2 |

北大西洋航路の老舗、イギリスのキュナード社は、1936年に空前の8万トン豪華客船『クィーン・メリー』を就航させた。その豪華さにおいても、彼女は一流の客船だったけれども、何よりも特筆されるべきは、その高速性能と大きさである。

それまでの最大客船であるホワートスター社の『マジェスティック』 Majestic を、一気に50%も上回る史上例を見ない巨大さは、膨大な容積を乗客に提供した。その速力も30ノットを超え、大西洋横断に要する日数を大きく短縮している。

しかしながらこの豪華客船は、戦雲の立ちこめる中という厳しい時代に生まれたものであり、その一生にはさまざまな事件が待ちかまえていた。

第二次世界大戦が始まり、イギリスは強力なドイツ軍に立ち向かうため、多くの兵士を必要としたが、そもそも本国の人口は決して多くはなく、政府は各植民地に兵力の提供を求めた。オーストラリア、ニュージーランド、カナダといった、それなりに兵力を用意できる国々で、若者たちは軍籍に名を連ねる。

しかし、主たる戦場であるヨーロッパは遠く、銃とブーツを渡しただけでは、彼らは戦力にならない。一般航路には足の遅い貨物船が就航しているだけで、それらも必須物資の輸送に用いなければならない。数少ない定期航路の客船だけでは、大量の兵士を運びきれなかった。

普段は、国の補助を受けなければ運行できないような効率の悪い高速客船だが、こと至ればこれらの人員輸送に絶大な力が発揮される。

淑女たちは化粧を落とし、質素な灰色の服に身をやつして、若者たち運ぶために大車輪の活躍を始めた。

その巨大な容積は、数千から1万人にも及ぶ人間を収容することができ、巡洋艦に匹敵する速力は、特設の通商破壊艦や潜水艦の脅威を最小限に押さえ込むことができる。

数少ない巡洋戦艦に勝るとも劣らない航洋性能は、どんな海にでも対処できるという貴重な資質であり、さらに彼女たちは、どんな軍艦にもまねのできない特質を持っていた。

それは異常なほどの高速の持続能力である。その機関は、二日でも三日でも、ほとんど100%の出力を維持できたのだ。巡航速力が最大速力の90%などという能力は、どんな軍艦も持ち合わせていないものだったのである。

『クィーン・メリー』もまた、この能力を見込まれ、大西洋横断ばかりでなく、オーストラリア、ケープタウンへと快速を飛ばしていた。

1941年暮れ、日本がハワイの真珠湾を攻撃したことから、ヨーロッパ戦争は世界戦争となった。オーストラリアの若者にとっては、ヨーロッパの地で戦うより、もっと身近に戦場が迫ってきたのである。

しかしながら、アメリカが参戦したことで、大西洋を渡らせなければならない兵士の数は、かえって増加することになった。『クィーン・メリー』は、その本来の航路、最も効率よく高速を発揮できる水域に呼び戻され、ここで毎回1万人を数える兵士を運び続ける。

クィーン・メリーの要目

建造所:ジョン・ブラウン造船所、クライドバンク工場:1936年進水

総トン数:80,774トン、長さ:310メートル、幅:36メートル、吃水:11.85メートル

主機:パーソンズ・ギアード・タービン、4軸、29ノット

乗客:キャビン・クラス:776人、ツーリスト・クラス:784人、三等:579人、乗組員:約1,100人

1936年5月に就航し、8月には平均速力30ノットを超える快速で大西洋を横断、速度記録を樹立した。

軍隊輸送船への改装はオーストラリアのシドニーで行われ、当初の収容人数は5,000人ほどだった。改装を重ねて収容人数を増し、最大では一度に16,683人を運んだとされる。

さすがに寝台数が足らず、寝起きは二交代で、食事は1日2回を6組に分けて供給されたという。さしもの調理場も、1日12回の食事供給では休むヒマもなかっただろう。

ドイツにとっても、これらの巨大客船は放っておけるような存在ではない。単に戦争継続能力に資するというだけでなく、その存在は象徴として叩きつぶすべき大きさをも持っている。懸賞金までかけて潜水艦を待ち伏せさせ、航空機による攻撃も目論まれたものの、とうとう最後まで、これらは成功しなかった。

客船の出発日、航路は厳重な秘密とされていたけれども、護衛はほとんど付かなかった。いや、付けられないのである。25ノットを軽く超える速力で四日間走り続けられる軍艦など、どこにもいなかったのだ。1938年に彼女が打ちたてた記録は、大西洋を3日と20時間あまりで横断するというものであり、その平均速力は31ノットを超えたのである。

わずかにこれが可能だったかもしれない大型の巡洋艦には、他にいくらでも仕事があったし、その機関長は、可能性を聞かれれば苦虫を噛み潰したような顔になるしかなかっただろう。

1942年9月27日、10398人の兵士を乗せた『クィーン・メリー』はニューヨークを発ち、単独で大圏航路をイギリスへ向かってひた走る。

わずか5日目の朝、客船はイギリスに近づき、ドイツ航空機の攻撃が現実のものとなる水域へさしかかる。

イギリス海軍は、この虎の子の巨大客船を守るために、その頃とすれば精一杯の護衛を用意していた。迎えに出たのは防空巡洋艦に改造された第一次大戦型の軽巡洋艦『キュラソー』と、数隻の駆逐艦戦隊である。

キュラソーの要目 (完成時)

建造所:ペンブローク海軍工廠、1918年2月18日完成

常備排水量:4,290トン、全長:137.2メートル、幅:13.3メートル、吃水:4.3メートル

主機:ブラウン・カーチス式ギアード・タービン、2軸、40,000馬力、29ノット

水線部装甲:76−38ミリ、甲板:25ミリ

1939年に防空巡洋艦に改装され、102ミリ高角砲連装4基、2ポンド4連装ポンポン砲1基、同単装2基を装備した。排水量は満載で5,403トンに増加している。

「煙突が見えます」

10月2日朝9時、見張りの声に、航海長が西の水平線へ双眼鏡を向ける。

「『クィーン・メリー』でしょう。時間通りですね、艦長」

「ウム、間違いない。まったくとんでもないパワーだな」

「また1万人ですか、哀れなるかなドイツ軍」

にやっと笑ったバウトウッド Boutwood 艦長は、ぐんぐん大きくなってくる灰色の船体に目を向けたまま、機関室に増速準備の指令を与えた。

「このボロ船じゃあ、付いていくこともできないんだ。せいぜい気張れよ」

航海長は会同地点を海図に記入するべく、ブリッジを離れる。

巡洋艦と客船は探照灯を明滅させ、互いを確認する。『キュラソー』はくるりと向きを変えると、客船の前に立って先導する位置に着いた。

『キュラソー』のバウトウッド艦長は、すでに何度も大西洋を横断してくる高速客船の出迎え任務を行っており、『クィーン・メリー』のイリングワース Illingworth 船長とは、前回の護衛任務の後、クライドで親しく言葉を交わしている。

「『クィーン・メリー』へ信号、『ようこそ戦場へ。貴婦人には指一本触れさせませんから、ご安心を。貴船の速力と針路を知らされたい』、だ。ゆっくりやるんだぞ。すぐに読めないって言いだすから、何度でもやり直すことになる」

カタカタと探照灯が明滅し、信号が送られる。無線は使えない。そんなことをすれば、ドイツ軍を呼び寄せるようなものなのだ。

「『クィーン・メリー』より返信、『衷心よりご挨拶を。任務ご苦労様です。この娘は手強いので、手を出すと後悔するでしょう。速力は26.5ノット、ジグザグ航行中、基準進路は108度』、以上です」

「それだけか。フム、ジグザグのパターンは8号かな、この前もそう言っていたっけ」

洋上でのジグザグ航行は、潜水艦の危険がある水域では必須のものとされている。これにより、もし潜水艦に見つかっても、彼らは目標の未来位置を推測するのが困難になるのだ。たまさかジグザグによって敵の懐へ飛び込んでしまった船もあるけれども、それでもなお、これは有効な戦術と考えられていた。

『キュラソー』の古くなった機関は、付加物で重くなった船体をやっと25ノットで推進できるにすぎない。足らない速力は、『クィーン・メリー』のジグザグ運動によって失われる距離で補うしかなかった。

ジグザグパターン8号とは、以下のようなものである。

まず基準針路を4分間進む。次に右へ25度針路を変え、これを8分間進む。左に50度針路を変えて8分進めば、基準針路を直進した線上に出る。ここで基準針路に復し、これを4分間進む。

後半のパターンでは、まず左に25度変針して8分進み、右に50度変針して8分進む。基準航路に戻ったところで25度左へ舵を切り、一回のパターンが完了するのだ。後はこれを繰り返すだけである。

この時、『クィーン・メリー』のジャイロ・コンパスには誤差が出ており、彼らが108度と言った基準進路は、実は106度であった。しかし、これはたいした問題ではない。天候には支障なく、会同を終えた艦隊は新しい針路を進みはじめる。

バウトウッド艦長は、『クィーン・メリー』へ信号を送らせる。「本艦の速力は最大25ノット、針路108度にて先行する」

駆逐艦を対潜水艦スクリーンに展開し、自身は客船の前方5浬に陣取る。この艦隊は非常に高速であり、偶然でない限り潜水艦は射点に付けないから、対潜水艦警戒は前方の限られた範囲にのみ集中できた。後方からの襲撃は考えなくてよい。

しかし航空機による襲撃は、速力の利点をほとんど消してしまう。いかに30ノットで走り回ったところで、一桁違う速力からは逃れようがない。そのため対空直衛艦である『キュラソー』は、護衛対象に十分接近していなければならなかった。装備する対空兵器があまり長射程でないことからも、これは必要な処置である。

午前中は、事もなく過ぎ去った。(ここからは記録を修正した真の方角で記述する)

13時28分、『クィーン・メリー』はジグザグパターンの第2節、基準針路から右へ25度逸れた131度方向へ航行している。ちょうど先行する『キュラソー』の航跡を横切ったところで、13時32分には左へ大きく向きを変え、081度の針路へ転ずることになっていた。

大きく舵が切られ、巨船の向きが変わると、巡洋艦の艦尾が近付いてくる。その大きさの違いは哀れなほどで、容積に対する要求の差は、実際の数値以上に懸隔を大きく見せていた。

『クィーン・メリー』の8万トンは総トン数であり、容積を示す数値である。『キュラソー』の4千トンは重量を表す単位だから、直接の比較には意味がない。『クィーン・メリー』の排水量についてはデータがないのだが、船体水中部分の寸法から推測すれば、およそ6万トン程度ではないかと思われる。

『クィーン・メリー』のブリッジは、海面から30メートル近い高さにあるけれども、『キュラソー』のそれは、わずかに10メートルほどでしかない。『クィーン・メリー』のブリッジから見れば、接近した『キュラソー』は船首の影に隠れてしまうほどの大きさでしかなかった。

当直士官のロビンソンは、今は左舷前方に見える『キュラソー』を見つめ、『クィーン・メリー』が問題なくその後方を通過すると判断する。ちょうどその時、若い士官のライトがブリッジに上がってきて、昼食の間、当直を交替する旨申し出た。

ロビンソンはライトに状況を申し送り、ブリッジを離れようとしたけれども、『キュラソー』が思ったよりずっと接近していることに気付いた。巡洋艦の速力は、明らかに彼の予想を下回っているのだ。

ロビンソンは操舵手に、081度ではなく、101度に取って様子を見るように命じ、『キュラソー』が4ケーブル (およそ800メートル) の間隔で船首正面へと出てくるのを見つめる。そうしておいてから、ロビンソンはライトに船を預け、食事のためにブリッジから離れた。

少し間をおいて、ライトは本来の081度に針路を戻すべく、「取舵少々 (Port-a-little) 」を命ずる。しかし、状況に不安を感じ、086度で舵を戻させた。それでも接近してくる『キュラソー』に対する不安が大きくなってきたため、彼は「面舵一杯 (Hard-a-starboard) 」と命じ、『クィーン・メリー』はグラリと傾いて巡洋艦から舳先を逸らした。

船の異常な動きに気付いたイリングワース船長が、海図室から顔を出す。

「どうかしたのか」

「はい船長、ちょっと巡洋艦が近すぎるように感じたものですから」

顔を赤らめたライトが答える。しばらく状況を見ていた船長は口を開いた。

「問題ない。コースを戻して、手順どおりのジグザグを続けなさい」

船長はライトを慰めるように言葉を継いだ。

「そう心配することはない。彼は任務をちゃんと判っている。君に厄介をかけるようなことはないさ」

若い士官の肩をポンとたたき、船長は海図室へ戻っていった。

ライトの処置によって、081度に戻った『クィーン・メリー』と『キュラソー』の間隔は、十分安全な距離を回復している。

2分後、ライトは船を106度の基準針路へ入れる。巡洋艦は右舷前方にあり、平行してほぼ同じ位置を維持していた。この時、時刻は13時40分である。

13時44分、左へ転ずるジグザグパターンの第5節へ入るべく、『クィーン・メリー』は取舵を取る。みるみる『キュラソー』は離れはじめ、ライトの不安は消え去った。13時52分になってコースを081度から131度に転ずると、また『キュラソー』へ接近することになる。しかし、今度は『キュラソー』の航跡へ入る前に基準針路を取るから、まったく問題はないはずである。

14時00分、『クィーン・メリー』は基準針路へ戻る。一回のジグザグパターンが終わり、また次が始まるのだ。

14時04分、『クィーン・メリー』が右へ25度変針する時、『キュラソー』は右舷前方45度の位置にいた。その時、ちょうどロビンソンが食事を終え、ブリッジに戻ってくる。

ライトが針路を131度に変える命令を出し、ロビンソンへの引き継ぎを行う。彼は船長が言った言葉をロビンソンに伝えたけれども、『キュラソー』にかなり近づいたことは話さなかった。

ライトが当直を離れ、ロビンソンは改めて周囲を見回し、初めて『キュラソー』が異常に接近していることに気付く。

彼はすぐにジグザグを中止することを決心し、操舵手に「取舵少々」を命じる。これほど接近していることに巡洋艦が気付かないはずはなく、『キュラソー』がすぐに右に変針し、距離を開くだろうことを期待したのだ。

しかし、巡洋艦には何も新しい行動が見られなかった。危険を感じたロビンソンは、大声で「取舵一杯」を命じる。

何もかも遅すぎた。巨大な『クィーン・メリー』は船首を巡らせる暇もなく、背後から『キュラソー』にのしかかる。その鋭い船首は、軽巡洋艦の薄っぺらな舷側装甲を苦もなく切り裂き、ちょうど後ろから3分の1ほどの機関室付近へ食い込んだ。

衝突の直前、『キュラソー』が大きく左へ艦首を振ったという証言がある。事実、そうでなければこのような角度での衝突は起こらないはずなのだ。しかし、『キュラソー』ではほとんど衝突の瞬間まで『クィーン・メリー』の接近に気付いておらず、左への転舵の事実はない。これは『キュラソー』の艦尾が、『クィーン・メリー』の船首波によって押しのけられ、結果的に艦首が左を向いたのではないかと推測されている。

26.5ノットで、8万トンの巨体が巡洋艦を切り裂いていく。金属のこすれるキーキーという嫌な音は、構造が破壊される名状しがたい轟音でかき消された。『キュラソー』は振り回され、真っ二つにちぎれる。『クィーン・メリー』のそそり立つ壁が通り過ぎていく間、巡洋艦の船体はまだ浮いており、その両舷を流れ去っていった。

後部はすぐに沈みはじめたが、前部はひっくり返りもせず、傾いたまま浮いている。吊索から落ちたボートや破砕物が海面に散らばり、巡洋艦の乗組員たちは次々に海面へ飛び込んでいく。

衝撃と大音響に驚いたイリングワース船長が、海図室から飛び出してきた。

「爆撃か?」

「いいえ、船長」、操舵手が妙に冷たい声で答えた。

「巡洋艦を轢いてしまったんです」

ロビンソンは声も出せなかった。まだブリッジにいたライトも、凍り付いたように動けない。

すでに巡洋艦は助けようのない状態だったけれども、『クィーン・メリー』は速力を10ノットに落としただけで、立ち止まることなく航行を続けた。損傷は未確認だが、とりあえず重大なものではなさそうなことと、海軍省から厳しく停止を禁じられていたためである。

たとえ周辺で何が起ころうとも、潜水艦の危険がある海域では、洋上に止まらないことが絶対命令とされていたのである。拾い上げられるかもしれない何人かの命より、1万人の安全のほうが優先されるのだ。

イリングワース船長は、護衛艦隊の駆逐艦『ブルドッグ』 Bulldog に、「『キュラソー』が本船の前を横切ろうとしたとき、衝突が起こった。本船は速力を10ノットに落とし、ジグザグ運動を中止している。連絡を絶やさないよう留意されたい」と信号を送った。駆逐艦隊は直ちに集合し、生存者の救助を始める。

次に船長は、大工を伴って船首の損傷を調査しに行った。損傷は小さくなかったものの、浸水は深刻なものではなく、若干の増速にも耐えられそうだった。『クィーン・メリー』は速力を13ノットに上げ、惨事の場から離れていく。

『ブルドッグ』以下の駆逐艦は、最大限の努力で『キュラソー』乗組員の救助にあたった。しかし、巡洋艦の分断された船体は相次いでどちらも沈んでしまい、結局338人の士官、兵が命を落としている。

事故当時艦橋にいた士官は、バウトウッド艦長だけしか助からず、後日事故原因の究明に困難を来すことになった。

『クィーン・メリー』船首の損傷は、4000トンを切り裂いたにしては軽いものだった。これはイギリスで仮修理を受けた後、ボストンで本修理が行われている。

『キュラソー』の沈没地点は、北緯55度50分、西経8度38分とされる。

戦時の出来事とはいえ、戦闘中の事故ではないから、これは当然に海難審判の対象となる。しかし、審議は戦後の1945年6月まで開かれず、それもなかなか結論が出なかった。

形としては追い越す側となった『クィーン・メリー』と、身軽な『キュラソー』のどちらに優先権があったのかが、最も大きな争点になっている。単純に見れば、尻尾を踏まれるまで危険に気付かなかった『キュラソー』の見張り能力は、空襲の恐れが現実のものだった地域で、合格点を貰えるようなものとは言えまい。最初の審判で「怠慢」のそしりを受けたのも無理のないところだ。

また、せめて『クィーン・メリー』のブリッジが汽笛でも鳴らしていれば、惨事は未然に防がれただろう。これも怠慢である。

審判は双方ともが納得できない形での結論となり、上級審へと持ちこまれた。ここでは論点が枝葉へ迷い込み、『クィーン・メリー』が、どのようなパターンのジグザグ運動をしていたのかを『キュラソー』に通知しなかったこと、『キュラソー』もまたこれを聞こうとしなかったこと、船が今、ジグザグパターンのどの節にあるのかも同様に通知されなかったこと、これら末節の問題が際限なく討議され、結論は最上級審まで持ち込まれて、1949年まで尾を引いたのだった。

参考文献

●Disaster at Sea / John Marriott / Ian Allan Ltd.

●Queen Mary / C. W. R. Winter / Patrick Stephens, Wellingborough

この事故については「世界の艦船」1977年6月号 (No.241) に1ページ分の記事があります。

ワードルームへ戻る

ワードルームへ戻る

|